| La Loire permet des relations faciles entre Nantes et l'océan

grâce à la marée, mais elle n'offre aucun passage d'une

rive à l'autre. De vastes zones marécageuses bordent le fleuve

; sur des parties rocheuses qui émergent à certains endroits

se sont installées des châtellenies. Elles dominent ainsi

le fleuve et son trafic.

L' empereur carolingien Louis le Pieux réorganise

la Bretagne et crée des comtés au IXe siècle. Jusqu'au

début du XIe siècle, seul le comte de Nantes a le

droit de construire des châteaux.

Le comte entre en lutte avec l' évêque qui détient

le pouvoir religieux et qui fonde une seigneurie

ecclésiastique concurrente (il y a donc deux châteaux

à Nantes, celui du comte au Bouffay et celui de l'évêque

près de la cathédrale). Le pouvoir étant ainsi affaibli,

des seigneuries deviennent puissantes à la périphérie

du comté entre 1035 et 1070. C'est le cas au Migron. Le château du Migron est installé au voisinage de

l'Acheneau. Les mottes castrales avec leur donjon en bois, établies

le long de l'Acheneau et du Tenu, permettent aux seigneurs de contrôler

le commerce du sel qui vient de la Baie de Bourgneuf. Le château et le bourg de Donges

appartiennent à Frioul, fils de Rouaud vicomte de Nantes. Cette

famille possède des biens entre Saint-Nazaire et Cordemais. La vicomté

de Donges tire ses revenus surtout du contrôle du trafic terrestre

et fluvial, ainsi que des droits perçus sur le marché. Frioul

a ses propres chevaliers et s'allie avec des familles de l'estuaire,

comme Rouaud du Pellerin. Ces seigneurs deviennent trop puissants pour

le duc de Bretagne. En 1125, le duc fait détruire le château

de Donges. Au XIIe siècle, l'établissement d'une principauté

féodale

bretonne favorise une hiérarchisation des pouvoirs et l'apparition

d'une noblesse.

D'après l'historien Noël-Yves Tonnerre, Naissance de

la Bretagne, Presses de l'université d'Angers, 1994

(notes de lecture d'Anne Vézier).

|

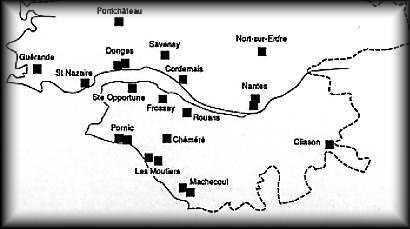

C'est au XIe siècle que l'estuaire

se peuple avec la création de bourgs. Les principaux châteaux

se trouvent à Donges sur la rive Nord, au Migron près de Frossay sur le rive

Sud et à Nantes. L'essor urbain date du XIIIe siècle. C'est au XIVe siècle qu'un château est construit à Saint-Nazaire. La carte est

tirée de l'ouvrage de N.Y. Tonnerre.

C'est au XIe siècle que l'estuaire

se peuple avec la création de bourgs. Les principaux châteaux

se trouvent à Donges sur la rive Nord, au Migron près de Frossay sur le rive

Sud et à Nantes. L'essor urbain date du XIIIe siècle. C'est au XIVe siècle qu'un château est construit à Saint-Nazaire. La carte est

tirée de l'ouvrage de N.Y. Tonnerre.